Factos da vida #16

Não sei se se nota, mas talvez

No meu caso, e ao longo desse Ney Matogrosso que é o quotidiano, tem-se vindo a desenrolar, e até a consolidar de forma que nenhuma adjectivação define ainda como desejo, uma relação amor/ódio com os electrodomésticos. Embora sem a parte do amor. Como em quase tudo na vida, de resto. Ou tudo, que a sinceridade ainda é uma qualidade, que, por sua vez, e apenas e só em relação a mim, será sempre sinónimo de característica. Nada tenho, tenha-se isto bem presente, contra o progresso, pelo menos enquanto conceito e substantivo. Como nome próprio, a conversa já piará mais fininho. Acho que é feio. Mas diz que até é um sucesso

Porque há braille

Essencialmente, mais ou menos

Já calhou, em conferências de Ialta e assim, questionarem-me relativamente às problemáticas mais intrigantes que se possa imaginar. Vantagens de se possuir uma resposta derradeira para tudo o que existe e poderá vir a existir em todo e qualquer contexto real, especulativo e até onírico. Mas a esmagadora maioria das vezes, as perguntas com que me confrontam assomem-se, na sua génese e no que mais houver, como bastante estúpidas. Certa ocasião, determinado indivíduo, que, por acaso e poucos minutos antes, captei no bar da infra-estrutura a inquirir o funcionário sobre a possível existência de uma sande de queijo fresco no estabelecimento, questionou-me acerca daquela que eu consideraria ser a teoria da conspiração com mais fundo de verdade de todas as teorias da conspiração, com fundo de verdade ou não. A verdade é que embirro logo com pessoas que dizem sande. Dizer sande, por si só, já releva alto índice de idiotice no emissor, mas, enfim, se for para pedir uma de torresmos ou amêijoas, aquilo, de certa forma, até se dilui e acaba por passar despercebido. Quando é de queijo fresco, e até acho que ele disse queijinho, embora, admito, isto já possa ser o meu asco à criatura, e às pessoas em geral, a reconstruir memórias, memórias essas que passarei daqui a nada em diante a processar como factos inabaláveis; mas, dizia eu, quando é de queijo fresco, tenham lá santa paciência e espero que apanhem brucelose, e da grande, daquela que abre noticiários e tudo. Relembro que, em ocasiões anteriores, e neste mesmo espaço ímpar de não sei quê, deixei já expressa a minha crença numa entidade divina, chamemos-lhe Deus, que, digamos, não tem lá assim tanta pachorra como querem fazer crer as missas e isso. Ora, portanto, a brucelose é, se alguma coisa, mais uma manifestação da pouca longanimidade que Deus tem para com quem o enerva a sério. A brucelose é o castigo de Deus para quem pede uma sande de queijinho fresco em algum lado. E, se Deus me permite a ousadia, é correctivo que só peca por escasso. Mas, e regressando triunfantemente à questão com que o indivíduo da sande de queijo fresco me confrontou, a resposta só poderia, como é meu apanágio, ser una e irrefutável. Há uma cadeia de supermercados, chamemos-lhe Pingo Doce, que insiste em ter sacos de plástico impossíveis de abrir. E cobram-me dois cêntimos por cada um, valor que só me predisponho a pagar porque não quero ser uma daquelas velhas que traz os sacos de plástico de casa e depois sai do Pingo Doce com um saco da H&M cheio de comida para gato e enlatados de gramíneas. Impossíveis será exagero, mas, vá lá, impossíveis de abrir em tempo são. E eu sei porque é que o Pingo Doce insiste em ter sacos de plástico que custam muito a abrir. Pela mesma razão que há empregadas de caixa que usam decotes. Para me lixarem nos trocos. A mim e aos outros pobres coitados que não conseguem abrir sacos e que ficam à mercê do magnetismo que só um decote consegue difundir neste mundo. Se estou a tentar abrir a bodega do saco, é claro, óbvio, evidente, axiomático e outros sinónimos disto, que não posso estar atento aos trocos e, invariavelmente, sou gatunado em somas que, não raras vezes, ultrapassam mesmo a vintena de cêntimos. Já consegui abrir um ou outro saco em tempo útil, ou seja, de forma a conseguir arrumar as compras dentro do dito e receber o meu troco com todos os sentidos em alerta máximo, mas, quando isso acontece, está lá sempre um sacana dum decote. E um decote, pá, é sempre o centro das atenções, mesmo que a dona do brinquedo tenha um bigode. A verdade é essa. Lembro-me que, depois de ver o Frida no cinema, alguém me ter dito que era pena a Salmita Hayek ter envergado uma execrável monosobrancelha durante o filme inteiro. Não reparei. Também não reparei que entravam outras personagens que não o decote da Frida Kahlo. Um homem até pode ter acabado de ter sido pai e estar, pela primeira vez, a pegar no seu filho ao colo, que, se a enfermeira tiver um decote, não há nada a fazer e não vai ligar nenhuma ao puto. Se não o deixar cair de cabeça já é uma sorte. Não nos peçam nada acima disso. Por conseguinte, sim, é esta a teoria da conspiração com maior fundo verídico. Não é por acaso que os sacos são lixados de abrir e não é por acaso que as mulheres usam decotes. Sabe-se lá o que raio está a acontecer à nossa volta quando está um decote na área. Alguma coisa é, mas nunca saberemos. Questionaram-se acerca de muitas outras coisas e cenas. Deixo mais duas, que entretanto também se faz tarde para ir comprar um corta-unhas e depois mete-se o fim-de-semana e é chato. Um gajo de óculos quis saber a minha posição face às invasões muçulmanas na Península Ibérica e as repercussões de tal acontecimento na nossa portugalidade actual ou recente. Simples. Só temos a agradecer aos árabes, sarracenos, muçulmanos ou, em linguagem corrente e técnica, monhés, que por cá andaram. A herança monhé no nosso país assume um papel substancialíssimo e que não devemos esquecer. Deixaram-nos uma herança única em termos de tudo: as palavras que se iniciam por “al”. Isto não tem preço. Se não fossem os árabes, não teríamos, por exemplo e entre muitas outras coisas, alpista. Que comeriam os nossos canários? Nada. Morriam à fome. Não havia canários, pronto. Se ainda hoje temos canários, devemo-lo única e exclusivamente aos árabes. E que Portugal teríamos hoje se nunca tivéssemos tomado contacto com pilhas alcalinas? Um Portugal, com certeza, muito diferente, limitado a todas as outras pilhas que não são alcalinas. E um Portugal sem almoços, por Deus? Impensável. E devemos tudo isso aos árabes. Uma outra senhora, claramente sofredora de distúrbio afectivo sazonal, quis saber qual a melhor forma de aumentarmos a nossa auto-estima naqueles momentos mais críticos. Não sei o que raio a senhora quis dizer com “momentos mais críticos”, mas a resposta não deixa por isso de ser elementar. Pegue em duas crianças com idades não superiores a oitenta e quatro meses e veja a Rua Sésamo com elas. Eventualmente, como sempre acontece, vai chegar aquela parte do “o que é que não pertence aqui?”, uma rubrica em que alguém nos mostra quatro objectos, sendo que um não tem grande relação com os outros três e deve ser identificado histericamente. Projecte-se a seguinte conjectura: mostram-nos um bolo, um martelo e um prato de sopa. O que se pretende é que, uma vez exposta a terceira hipótese, e antes que lhe mostrem um bife, você grite logo “O martelo! É o martelo que não pertence aqui!”. É só repetir esta dinâmica sempre que possa e o seu ego fica nos píncaros. Não se preocupe se as crianças chorarem. É isso que elas fazem no dia-a-dia e o mau perder dos outros não o deve impedir de festejar as vitórias com manguitos e as mais diversas provocações que incluam simulacros ou referência sexuais na cara dos derrotados.

Factos da vida #15

“Então, quando é que és tu?” é mesmo só para casamentos; que em funerais, e ainda que se assuma um ar taciturno, as pessoas ficam todas coisas.

Inveja

Nisto da inveja há sempre dois grupos facilmente distinguíveis. A saber, os promotores directos do fenómeno, isto é, a canalha de sequiosos por tudo aquilo que é de outrem e o camandro alado, e aqueles que, de forma indirecta, se vêem também eles envolvidos neste pecado capital, o mesmo é dizer, os que desfrutam das causas da inveja. Segundo a minha infalível opinião – facto curioso: em reuniões e coisas mais formais como conversas com crianças recorro a “parecer”, mantendo a adjectivação “infalível” –, e também segundo os últimos censos, eu enquadro-me no segundo grupo. Curiosamente, sozinho, com o Liedson, o Polga e o João Moutinho. Porém, e porque a perfeição, essa vaca, exige sempre um pouco de humildade, posso afiançar que, também eu, carrego comigo algum sentimento de inveja. Não para com qualquer característica, isso, sendo eu quem sou, seria ridículo, mas para com minudências bastante específicas. Vou, porque vocês são umas antas e não conseguem adivinhar as cenas à balda e ao calha, apontar aqui algumas. Eu sou indivíduo para considerar extremamente um pão com chouriço. Não é chourição, paio, salpicão, linguiças, nem conarias dessas. É chouriço. Vai daí que, diversas vezes durante a madrugada, eu decida preparar um pão com tão requintada vianda. Corto em rodelas e armazeno o resultado do acto no pão, com uma harmonia tão perfeita que o miolo panificado fica completamente coberto. Depois, e porque como sempre na sala ou nos quartos, sítios onde o facto de haver migalhas é sempre sobrevalorizado sob a forma de gritaria e histeria feminina que eu simiamente ignoro, há uma fase de transporte do pão com chouriço. Nessa travessia, cai-me quase sempre pelo menos uma rodela de chouriço. Nunca a encontro. Mesmo quando a sinto cair. Eu às vezes sei que ela caiu do pão, desceu a minha perna e eu, com o movimento locomotor, acabei por pontapeá-la sabe-se lá para onde. É-me igual, que nunca encontro a galdéria da rodela que caiu. Nunca. E, muitas vezes, até procuro como deve ser. Baixo-me e tudo. Afasto-me um bocadinho e desfoco o olhar, que, conselho grátis, é a melhor forma de encontrar unhas em azulejaria e clips em chãos de tom cinza. Peva de peva, não encontro. Mas, e é isto que invejo, basta chegar alguém a casa para a primeira coisa que vêem ser a rodela de chouriço que me caiu. E nem tem que ser a última rodela. Pode ter sido uma das dez últimas. Assim com’assim, nunca encontrei nenhuma. As visitas é qu’encontram. Encontram, e não conseguem deixar de ficar com aquele ar “pá, este gajo tem rodelas de chouriço no chão da sala, se calhar é melhor nem respirar pela boca enquanto aqui estiver”. A minha mãe é incrível neste campo

Orgulho

É tão fatal com’ó destino. Ou como um murro com força na maçã-de-adão. Que, tempos houve, era assim a cena mais mortífera no nosso país. Isso, os murros com força no coração ou os murros no nariz com pujança tal que a cana ainda ia furar o cérebro. Isto, este dado axiomático, assimilei eu no recreio. Que realidades da vida, realidades sérias, das ruas e das vivências, o INE nunca ensinou a ninguém. Toda a gente, sempre, às vezes, quando lá calha, tem dias ou raramente, acaba por ter orgulho. E este pecado, disse-me um padre, é especialmente fodido. Ele recorreu a um outro vocábulo com muito menos força argumentativa, “tramado”, mas o essencial do que me proferiu estrutura-se ao longo do facto de o orgulho ser o pecado que deu origem aos outros seis, sendo até, segundo o mesmo padre, o mais sério dos sete. Calma lá, não se espume já feito convulso, que ter orgulho até é saudável. Só é pérfido quando se refere a coisas sem jeiteira nenhuma. O padre, ainda que com frases com terminavam todas em “tendes que não sei quê…ade, meu filho”, lá concordou. Eu disse-lhe logo que tinha extremo orgulho em muitas das minhas ideias e acções. Disse que eram algumas, para ele pensar que sou humilde. Mas sim, claro que tenho em todas. Disse algumas e apontei-lhe também algumas. Lá está, coerência. E, ora, a primeira é, sem tirar nem pôr, a solução versus secularismo galopante e matula de ateus. Tipo, comecei assim logo assim com um tema assim mais assim da área assim do padre e assim. Sim, porque eu sei cativar as pessoas. E disse-lhe que, doutor padre, isso do homem invisível que mora numa nuvem a ralhar por meio de trovoadas é chão que já deu uvas. A melhor maneira de castigar esses ateus devassados é obrigá-los a trabalhar na sexta-feira santa. Se eles não acreditam, que vão trabalhar. Folguem quando o vosso deus que, chamo a atenção para este facto, não existe, for pregado a uma cruz. Até lá, ala para a labuta, descrentes e intelectuais demasiado armados ao pingarelho para se fazerem de parvinhos tementes só para sacar feriados em barda. E deixem-nos, à malta que acredita com um dinamismo pio, no refestelo. O mínimo que se exige é congruência entre credos e actos, que o Nietzsche disse o que disse mas na sexta-feira santa lá estava ele, ao balcão dos correios de Weimar, a vergar a mola. Agora, se querem aproveitar um fim-de-semana de três dias, e porque a igreja é a malta do perdão, meus amigos, têm que acreditar. De outra maneira, não passam duns cínicos. É que até vieram as lágrimas aos olhos do padre, palavra de honra. É natural que o homem se tenha emocionado. Não é todos os dias que um dos passos decisivos na salvação do cristianismo lhe comparece à frente. Deixei que o padre se recompusesse e apresentei-lhe mais motivos de orgulho maior e, nesse sentido, dignos do céu. Ou, se na altura houver vagas, até do lugar de Deus ou vice-Deus para as modalidades. Como toda a gente, também eu vi “A guerra do fogo” numa aula de História. E depois tivemos uma ou outra aula sobre o que havíamos lobrigado via vídeo VHS marca Funai. Tinha duas cabeças. Dizia na caixa, que não percebo assim muito de vídeos. Perdemos logo uma ou duas aulas com a discussão que incidia sobre a eterna contenda relativa ao facto de a pessoa que leva uma à canzana quando está a beber água à beira do riacho ser menino ou menina. Não dava bem para ver e a turma estava dividida. Podiam ter metido uns vestidos em quem estivesse a fazer de menina, mas já se sabe que esta canalha dos filmes às vezes gosta muito de confundir a audiência. Havia, lá na aula de dúvidas relacionadas com a película cinematográfica, quem defendesse que isso das mariquices tinha sido inventado muito séculos depois, na Brandoa, numa noite em que o canal 1 estava a apanhar muito mal e, pá, lá calhou. Parece que não, que já existe há muito tempo. Na altura, aquando dessa aula de História, gostava de já ter tido a possibilidade de citar a Carla Caldeira, doutora com um curso e tudo que, há não mais de um aninho, disse num programa televisivo de converseta que “a homossexualidade é muito antiga, já vem do tempo dos romanos e tudo”. Tivesse eu recorrido a uma citação de elevado calibre, a exemplo de todas as que culminam com um “e tudo”, e tinha logo cingido o debate da canzana à beira do riacho enquanto se bebia água a apenas uma única aula. Ainda assim, lá acabei por ter uma intervenção que, ainda hoje, me atulha de orgulho. O professor, só porque lia livros e sabia datas, pensava que nunca seria surpreendido e, todo pimpão, dizia que o fogo era muito importante também porque assustava todos os animais perigosos. E disse mais. É a única coisa que todos os animais temiam. Desconfiei e fiz-me ouvir. Não é, não. Então? Disse ele, com um sorriso paternalista. À espera duma barbaridade. Bem o lixei. Então e o aspirador? Pumbas, pá, aquilo só visto. Não há animal que não tenha medo dum aspirador, ó “professor”. Fiz o gesto das aspas e tudo. Ele, já em desespero de causa, bem tentou dizer que isso era uma parvoíce, Pedro, onde é que existiam aspiradores na pré-história?, mas a mim não me lixou ele com estas lógicas manipuladoras. O próprio padre, enquanto eu lhe contava isto, até me disse que sim, que o gato dele costuma estar próximo da fogueira, mas que do aspirador ligado nunca se chega sequer perto. Com aspiradores, nem rinocerontes, doutor padre, concluí eu. Lixado é arranjar uma tomada no Congo, mas um daqueles pequenos, de cozinha, que é só mesmo para apanhar migalhas, deve fazer o jeito. E o outro a teimar que era o fogo, e só o fogo. Identicamente, orgulha-me a minha postura perante os telefonemas que são engano. Eu digo sempre que sim, que é de casa da pessoa que procuram. Digo logo “sim, é o próprio”. Sempre achei que era aborrecido ouvir “não, olhe que deve ser engano”. Comigo não, que eu continuo sempre a conversa, mesmo que não seja para mim. Assumo o lugar da pessoa que procuram. Sou solícito. E orgulho-me veramente de tamanha qualidade. Por falar nisso, um tal de Horácio de Almada que é casado com uma tal de Regina, se estiveres a ler isto, o Geraldes está no hospital. Um taipal qualquer com paletes ou isso caiu e parece que o gajo está mal, olha. Era de bom-tom passares por lá para dizeres um olá e desejar as melhoras. Espero que não t’apoquente o tratamento por tu, mas parece que até temos um número telefónico comparável. E, parecendo que não, é coincidência para até granjear alguma proximidade no trato. Não obstante, comuniquei eu ao padre, o meu orgulho manifesta-se de muitas outras formas e um ou outro feitio. Se não consigo abrir o frasco do doce de morango, e, porra, que há deles que parece que estão colados, vou antes comer pão com manteiga. Não me vou rebaixar e pedir a alguém para m’abrir um frasco. Sou demasiado orgulhoso. Como quando andei quase dez anos a chagar a cabeça à minha prima, a insistir que era ela que tinha ficado com o meu porta-chaves daqueles que era um homem num barril que mostrava a pila quando lhe empurrávamos a cabeça para baixo. Todos os dias lhe dizia isto. Todos. Se ela abria a boca para dizer alguma coisa, e nem precisava de ser para mim, eu confrontava-a sempre uma coisa do género “pois, já me davas é o porta-chaves que me fanaste, aquele do homem num barril que mostrava a pila quando lhe empurrávamos a cabeça para baixo”. Um dia, lá encontrei o malvado do porta-chaves do homem num barril que mostrava a pila quando lhe empurrávamos a cabeça para baixo, dentro duma minha mochila que não usava há muito tempo. O que eu fiz, obviamente, foi pegar no porta-chaves do homem num barril que mostrava a pila quando lhe empurrávamos a cabeça para baixo e metê-lo na bolsa dela. Tem que ser assim. E não é só uma questão de ter demasiado orgulho para admitir o erro. Se a chaguei anos a fio com isto, ia agora mostrar que todo aquele frete permanente, e às vezes com telefonemas às tantas da manhã perdido de bêbado, tinha sido em vão? Isso é que seria pecado. Assim, quando viu o porta-chaves do homem num barril que mostrava a pila quando lhe empurrávamos a cabeça para baixo, quando percebeu que foi ela que teve o porta-chaves do homem num barril que mostrava a pila quando lhe empurrávamos a cabeça para baixo durante todos estes anos, aí a minha prima soube que todo aquele sofrimento não tinha sido debalde. Eu devia era, para contar isto, ter arranjado um outro nome para o porta-chaves do homem num barril que mostrava a pila quando lhe empurrávamos a cabeça para baixo, que porta-chaves do homem num barril que mostrava a pila quando lhe empurrávamos a cabeça para baixo ainda é comprido e eu canso-me muito depressa. Agora que se lixe, que isto está quase a acabar e já nem vou falar mais no porta-chaves do homem num barril que mostrava a pila quando lhe empurrávamos a cabeça para baixo. O que não fez grande sentido foi o comentário do padre depois de lhe relatar tudo isto. Pareceu-me, e digo pareceu-me porque eu me derivo muito quando são os outros a falar, que ele disse qualquer coisa como “meu filho, não se deve confundir orgulho com arrogância”. Claro, já sabia disso. E há para aí muita gentalha que faz isso, confunde orgulho com arrogância. Curiosamente, são as mesmas que confundem arrogância com o simples facto de eu ser melhor que elas em tudo.

Assim cenas

Isto pode abismar a menos abismável das existências, mas a verdade é que nunca acabei um Sudoku acima daquele que corriqueira, mas também tecnicamente, tem sido identificado como nível de dificuldade: fácil. Este fácil é, diga-se de passagem, o fácil mais modesto com que alguma vez me deparei. Talvez o fácil do “é como encontrar um trevo na tromba dum elefante” se lhe chegue perto. Que meretriz de melodia, hã? Há semanas que não penso em mais nada, com isso a ecoar todo o santo dia na minha cabeça. Ora, os dois ou três fáceis que despachei no Sudoku deram-me para ocupar qualquer coisa como, e estimando assim bastante por alto mas sem deixar o nível de precisão que faço questão de deixar sempre em tudo o que orquestro, cerca de algum tempo. Mais coisa, menos coisa. A verdade é que nunca fui especialmente bom nestas febres que, sabe-se lá porquê e seguindo que critérios, resolvem, de quando em vez, abalroar o país. A propósito, não sei até que ponto isto é reconhecido institucionalmente, mas diga-se já, aqui e agora, que fui eu a lançar a febre do Tetris, que varreu o país de alto a baixo aqui há coisa de quinze anos. Um bocadinho menos, talvez. E até apresento dados concretos, sob a forma de datas inequívocas. O boom do Tetris portátil sucede no início do ano lectivo mil novecentos e noventa e três/mil novecentos e noventa e quatro – um ano curiosamente absolutamente lastimoso do ponto de vista que realmente interessa, o futebolístico. Invulgar, isto de ter recorrido a três advérbios num curtíssimo período frásico. O que é mau sinal. Eu tive uma professora que açambarcava tudo o que dizia ou escrevia com advérbios. E aquilo metia nojo. Metia nojo de tal forma que ganhei um carinho especial, sendo carinho especial um eufemismo sublime para repulsa doentia, pelo “efectivamente”, advérbio que a senhora professora bramava com uma frequência lancinante. Lembro-me que havia um colega na turma que tinha dificuldades com os advérbios. Era o Pascoal. Até ver, foi o único Pascoal que conheci na vida. Cajós também só conheci um. Em compensação, conheço dois Gil Vicente. São vizinhos e tudo. Sim, incrível, sei disso. Certa vez, com a boa fé que me define, ao procurar ajudar Pascoal, informei-o que a melhor forma de saber o que eram advérbios era pensar que esses gajos eram malta para acabar todos em “ente”. Ele processou a informação e eu, admito, fiquei deveras orgulhoso quando o Pascoal, desafiado a enunciar um advérbio pela professora viciada em advérbios, saiu-se com um, e isto é a mais pura das verdades, “Pepsodent”. Quanto àquilo do Tetris, das datas e assim o caraças, e tendo o ano lectivo de noventa e três/noventa e quatro como referência temporal associada ao aumento súbito dos utilizadores do jogo em questão, tenho apenas a dizer que, corria o mês de Maio de mil novecentos e noventa e três, e eu já tinha um Tetris portátil. Comprei na feira, em vez dum boneco. Foi por mero acaso, porque, por sistema, eu comprava sempre um boneco. Só que, nesse ano, eu ainda estava queimado devido a acontecimentos do ano transacto, período em que comprei um Rambo com uma parafernália nunca antes vista em Rambos, de feira ou não, de armas e adereços bélicos. Sim, bazuca, pistola, granadas, faca grande, um míssil, e, espectacularmente, até uma besta aquele John R. tinha. O pior estava para vir. E veio depois d’abrir a caixa. Não é que aquele Rambo não era articulado? Nem mais, não passava de um boneco inerte. Nem um bocadinho maleável, o sacana era. São estas cenas que deixam marcas para a vida. Sãmente, decapitei-o com o ferro da solda do meu pai. E a minha tia, quando soube disto, e pela segunda vez em poucos meses, aconselhou a minha mãe a meter-me num psicólogo. Porque, e citando directamente a fonte familiar, “desculpa lá, mas cortar a cabeça a bonecos com um ferro de soldar não é normal”. A mim também não me parece normal que ela use camisas com aqueles ombros de esponja desde que a conheço, considerando que aquilo saiu de moda em mil novecentos e oitenta e seis, mas não é por isso que vou dizer à minha avó para a meter num psicólogo. É que os conselhos desta minha tia sempre foram formidáveis. Uma vez ouviu-me a pedinchar uma Mega Drive ao meu pai e, com a maior das naturalidades e com uma expressão própria de alguém que pensava mesmo que me ia satisfazer plenamente, confronta-me ela com um “porque é que não brincas antes com um pião?”. Um pião. Como substituto funcional da Mega Drive. Acho que foi a primeira vez que me saiu um “foda-se” num baptizado. Entretanto já lhes perdi a conta. Enfim, são feitios. Daí que, no ano seguinte, lá tenha comprado um Tetris em vez dum boneco. Depois levei-o um dia para a escola, foi um sucesso, e no ano lectivo seguinte toda a gente tinha um. Eu não era nada d’especial no Tetris. Era muito direccionado para uma só estratégia, a de ir fazendo um muro muito alto, esperando por um daqueles paus compridos para fazer logo quatro linhas duma vez. E às vezes oito em duas jogadas, se viessem dois paus compridos seguidos. Só que, lá está, esses paus compridos nunca vinham quando deviam. E eu ficava com um muro gigante até cá acima. Sempre à espera da peça pau comprido, até me lixar bem lixadinho. O Pascoal é que até s’ajeitava no Tetris. Às tantas, até é um virtuoso do Sudoku. Pormenor que não deixa de ser curioso. Porque o gajo, o Pascoal, possuidor, como se percebeu, de competências adverbiais inegáveis, conseguiu ainda ser o único indivíduo que convenci a jogar roleta russa com um agrafador. Um daqueles tipo pistola, nada de agrafadores maricas de escritório. Portanto, sim, já vi um gajo com um agrafo perto do sobrolho, já. Foi o Pascoal, que também foi rapaz para, durante todo o período de convívio com a minha individualidade, jurar a pés juntos que tinha ganho ao braço de ferro a um homem que era lobisomem. Um montesino qualquer lá da aldeia do avô dele. A vida é assim. Cheia de ironias.

Factos da vida #14

Diz-se que é um flagelo e não sei o quê mais, mas a verdade é que a sida ainda é das melhores dietas que para aí anda.

Sou lá agora

P.S: Quase uma década mais tarde, lá vi um desses ataque. Não tão perto como eu idealizara em pequeno, mas deu para desenterrar esse antigo fascínio. Foi um velho. Ainda estava um bocado afastado do ancião epiléptico, porém, tivesse eu corrido, e seria seguramente o primeiro a chegar para observar de perto tão vibratório fenómeno. Mas, e porque fiquei à espera que alguém lá chegasse primeiro, já só apanhei uns segundos, penso que 34, de abanadura compulsiva e sobre-humana. Fiquei à espera por uma razão muito simples. Uma vez disseram-me que, se for preciso fazer respiração boca a boca a alguém, quem a faz é o primeiro indivíduo a chegar ao local. Eu sempre quis ver um ataque epiléptico, mas convenhamos que deixar um puto num ponto sem retorno, no que à epilepsia diz respeito, é uma coisa. Arriscar-me a dar beijos em velhos é outra cantiga. É outro patamar. Assim com’assim, aqueles 34 segundos de ataque epiléptico longínquo serviram para afagar a nostalgia. Foi um bocadinho como ter andado uma infância a querer ver o “Dartacão” e depois acabar por só ver aquilo quando já se é crescido. Faz o jeito, mas não deslumbra. Há coisas que só têm um efeito completo em determinada altura. E aquele urso do Hugo Filipe e da mãe dele tiraram-me isso.

Factos da vida #13

Ira

Factos da vida #12

Chocolate Jesus

O orgulho de Comte

Fala-se muito em altruísmo e isso. Mas, a maior parte das vezes, refere-se o conceito sem saber o que é, afinal, o verdadeiro e puro altruísmo. Eu, desde miúdo que bem sei o que é. Para ser mais exacto, desde que, no 6º ano, o meu colega Paulo, um gajo que tinha um dente da frente lascado e que chorou baba e ranho quando ouviu que a gaja dos 4 Non Blondes tinha morrido, me ofereceu um bocado de Kit Kat. Mas, atenção, estamos a falar dum senhor bocado. Eu, quando disse “ó Paulo, dás-me um conhe de chocolate?”, estava longe de imaginar o que se iria passar a seguir. O Paulo não só anuiu, como, acto quase contínuo, parte uma barra de Kit Kat para mim. Uma barra. Sendo que o chocolate em questão tem apenas quatro. Vinte e cinco pontos percentuais do chocolate para um mero colega de turma. Fiquei estarrecido. E o Paulo, no meu coração, será sempre o exemplo supremo de altruísmo. Sim, que as Madres Teresas e as Princesas Dianas nunca me deram nada. E o que há mais para aí são invejosos que ficam muito ofendidos quando pedimos para tirar um M&M e acabamos por tirar uns quatro, e abusadores que tiram quatro M&M quando nos pediram só um. Canalhice há muita. Paulos é que há poucos. Vem isto a propósito de, muito recentemente, eu ter sentido uma espécie de urgência interior para brincar um bocadinho a isso de ajudar os menos afortunados e assim. Por duas razões. Primeiro, em jeito de homenagem ao Paulo e à barra de Kit Kat, como prova de que, para além dum bocado de chocolate, eu tinha sacado uma importante lição de vida. Segundo, eu devo ser o indivíduo que mais vezes diz “eh pá, não tenho mesmo nada, juro” a mitras e afins para, nem cinco minutos passados, eles me apanharem em flagrante a comer um gelado dos grandes. Palavra de honra que já me deve ter acontecido algumas cem vezes. Portanto, comecei a sentir uma pequena impressão que me impelia a ajudar. E, depois de muito reflectir, concluí que a melhor ajuda que posso dar é deixar um par de conselhos aos sem-abrigo. Aqui, na Internet. Sim, não ia estar a ajudar um sem-abrigo mesmo na rua. Não fosse o gajo querer dar-me um passou-bem de agradecimento incontido. Não me vou arriscar a esse ponto. Mas deixarei dicas estupendamente válidas e revolucionárias. Começo por aconselhar a leitura do Diário Económico aos sem-abrigo. Faz-me confusão que não o façam já, mas enfim. Seria de esperar que eles fossem dos mais interessados no estado da economia, mas aparentemente tal não se verifica por aí além. Eu nunca vi nenhum sem abrigo a ler o Diário Económico e acho que terá que começar por aí. Em vez de lerem o Metro e o Destak, leiam o Diário Económico. Demonstra interesse e vontade em sair da rua. Têm que ser vocês a mostrar força de vontade, cambada. A economia não se vai interessar por vocês enquanto vocês não se interessarem por ela. O meu segundo engenhoso conselho diz respeito à mítica revista CAIS. A CAIS é a revista de, canta o slogan, “auxílio e apoio ao sem-abrigo”. Sim, isso é tudo muito bonito, mas que faz a CAIS? Para começar, a revista CAIS custa dois euros. Quatrocentos paus. Para ler uma revista que mais parece um livro, cheio de letras e assuntos para pensar. Assim não vão lá. Porque é que, em vez duma CAIS cara e chata, não vendem a Maria, que é tão mais barata e tem fotos de pessoas e notícias de calhandrices e novelas, e consultórios sexuais e até escolhem o bebé do mês que, por acaso, até é sempre feio como tudo e se chama constantemente Rafael, Micael ou Tomás? A Maria é coisa p’ra custar uns 250 paus e aposto que venderia bem mais que a CAIS. É altura de abrir os olhos, sem-abrigos. Ainda não perceberam que isto é uma economia de mercado, caramba? Tenham cabecinha. A CAIS não rende. É cara e ninguém compra. Vendam Marias, baratas e populares. É que, como se não bastasse já, a CAIS, que se diz de auxílio ao sem-abrigo, nem um anúncio de casas para arrendar apresenta nas suas páginas. Nem um. Nem para um T-0

Factos da vida #11

Bater, tocar, chamar

Isto é como em tudo, basicamente. Um gajo só dá por falta das coisas quando não as tem. É um rifão especialmente verdadeiro quando se trata de braços, pernas ou aqueles dentes laterais que só se vêem quando abrimos muito a boca a rir. Mas eu ainda tenho isso tudo. Estava só a dar um exemplo genérico, de mera, e até boçal, funcionalidade ilustrativa. E a colocar-me no lugar dessas pessoas, as que não têm braços, pernas ou aqueles dentes laterais que só se vêem quando abrimos muito a boca a rir, para criar alguma proximidade com aqueles que sofrem dessas intempéries. Só isso. Sou, como se as evidências não o demonstrassem e fosse necessária esta declaração, indivíduo com elevadas competências para lidar com pessoas diferentes. O que m’aconteceu, ainda recentemente, foi perceber que o apito do carro, essa funcionalidade que, todos os dias, todos nós tomamos como dado adquirido, estava avariado. Ora não produzia nenhum som, ora fazia aquele “fimmnheca” extremamente enconado. A princípio, não liguei. Para que preciso eu do apito? Vai para mais de dois anos que também não tenho piscas, com certeza que também consigo viver sem apito. Com os piscas, verificou-se o seguinte. Primeiro, começaram por se lixar ao nível da função que é comummente identificada como “o teu pisca desfaz?”; que, em traços gerais, consiste na capacidade do pisca se desligar quando se completou a mudança de direcção. Lixou-se o desfazer do pisca, e o que, não raras vezes, se verificava era eu fazer umas boas dezenas de quilómetros com o pisca do lado direito sempre ligado. Calhou ser sempre o direito porque, para entrar aqui na estrada principal ao pé de casa, eu mudo de direcção à direita. Mais tarde, o pisca deixou simplesmente de funcionar. Não me fez confusão nenhuma e até encarei aquilo como uma conquista por parte da minha liberdade individual. Afinal de contas, para que raio quero eu aquilo? Agora tenho que avisar quem vem atrás para onde vou? Devo-lhe satisfações, é? Era o que mais faltava. Não são minha mãe e metam o bedelho nas vossas vidas, alcoviteiras ao volante. Encarei isto como uma dádiva. Com o pisca lixado, eu escapava a mais um dos expedientes de controlo a que “eles” nos submetem. Quando se me escavacou o apito, lembrei-me disto. Que podia ser outra benesse. Porque, bem vistas as coisas, eu nem usava assim tanto o apito. De entre a tralha de utilidades ao apito associadas, nunca precisei de nenhuma por aí além. Já por várias vezes podia ter recorrido à função preventiva do apito, aquela que, defendem os técnicos, permite que se evitem acidentes. Mas, ao invés de apitar, há uma urgência interior que nos impede de o fazer e que a questão “Pá, este gajo não vai recuar até me bater, de certeza” define exemplarmente. A curiosidade é sempre mais forte. Depois vêm-me com coisas do género “Mas não me viu recuar? Porque é que não avisou?”. Não avisei porque queria ver se ia mesmo recuar até me bater. Nunca pensei que fosse tão parvo. Não se me está a perceber e “não, o pára-choques ainda não tinha estes arames antes de você me bater”. É que me parece sempre improvável que tal – o recuo até me bater - aconteça e, por isso, sinto-me sempre tentado a comprovar. Isto é como quando temos uma pedra na mão e, ao longe, vemos um velho de bicicleta. É claro que pensamos sempre “daqui, com o velho em movimento, nunca na vida eu lhe conseguia acertar na cabeça”. Mas atiramos sempre, como é óbvio. É por estas e por outras que a empiria abafa sempre qualquer teoria. Um gajo pode ler em muito lado que é quase impossível acertar com um calhau na cabeça dum velho de bicicleta. Mas, até experimentarmos, vamos ficar sempre na dúvida. Por isso é que o carácter preventivo do apito sempre foi inútil para mim. Mas o apito, segundo consta, serve para mais coisas. A questão é que, por exemplo, também nunca senti necessidade de recorrer ao apito para assinalar raparigas airosas que se pavoneiam nos passeios. Não acredito que seja um método eficaz e, para além disso, não alinho em estratagemas batoteiros. Quanto muito, sou gajo para usar uns óculos escuros para poder olhar para os decotes à vontade. Sim, porque o “olhar para o horizonte” dá muita barraca e, no que à eficiência diz respeito, ainda deixa bastante a desejar. Acho é que qualquer coisa para além disso, dos óculos escuros, já me cheira a violação. Depois temos as buzinadelas do “o meu clube ganhou” e “estamos num casamento e isto é muita giro, ‘bora apitar feitos parvinhos que ninguém vai achar que parecemos uns retardados mentais com a roupa do domingo”. Também nunca me deu para isso. É o meu feitio, pronto. Finalmente, temos as funções “Então, c******?!?!” que, para efeitos de está-me a apetecer e faço o que quiser, englobarão todas as manifestações de raiva. Aqui, nas manifestações de raiva, encontramos coisas como “então e o pisca, ò palhaço?”, “mas esta merda não anda porquê, f***-**?”, “’´tá verde é para nós, camelo da m****!” ou “olha-me para este coxo de óculos de sol a passear o cão no meio da estrada!”. Não concordo nada com o apito enquanto veículo de raiva acumulada. Quer dizer, não concordava com o apito enquanto vector de fúria. Até ao dia em que uma besta me trancou o carro. A situação é clássica. Carro com os quatro piscas ligados não me deixa sair. Mandam as regras do bom senso e boa educação que, qual sociopata, se mantenha o dedo enterrado no apito enquanto o gajo que tranca resolva aparecer. Eu bem queria, mas qual quê! Estar trancado e ter que esperar, pacientemente, sem poder buzinar como se tivéssemos cinco anos é horrível, digo-vos eu já aqui e agora. Ainda para mais, sabendo eu que, enquanto não apitasse feito demente, o dono do outro carro ia sempre estar a pensar “tenho a viatura em 2ª fila, mas ainda ninguém apitou, por isso posso estar aqui no paleio à vontade em vez de me despachar”. Eu, palavra de honra, por esta altura, daria uma nádega para ter um apito que funcionasse. Não minha, obviamente. Podia ser a nalga de qualquer um dos cerca de dez parvalhões que, enquanto eu esperava dentro do carro, me diziam “olhe que tem o cinto e o casaco entalados na porta”. Ai sim? E irem bardamerda mais os vossos avisos? Quero é um apito. Se faz favor, claro.

P.S: Para os mais dados a essas coisas das curiosidades, aproveito para esclarecer que o título deste coiso é um plágio descarado do título de uma cantiga dos Onda Choc, nomeadamente uma que está presente em “Passeando pela praia”, álbum de 1990 ou outro ano. O segundo facto digno de estupendo registo é a questão de algum asneiredo estar dissimulado entre astericos. Tal ocorrência vem no seguimento de um “não digas tantas asneiras, filho” emitido em tom de desespero pela minha mãe. E sim, consegui convencer a minha mãe que “enconado” e “bardamerda” não são asneiras. Desafio-vos a conseguirem o mesmo com as vossas mães. Ou, se forem órfãos, com o pároco da vossa freguesia.

Factos da vida #10

É natural que nenhuma criança goste de vegetais. Preferem pessoas mais animaditas, que joguem com elas à bola e isso.

Gula

Não vejo sempre. É às vezes, sem grande sistema ou método. E vejo porque vivo com a certeza que o Fernando Mendes vai, um dia, antes do Telejornal, ter um enfarte do miocárdio em pleno concurso. E, perdoem-me os puristas, mas eu acho que um enfarte do miocárdio entre cestas de chouriços e queijos e galhardetes de freguesias que acabam invariavelmente em “al” ou “eira”, é coisa com o seu interesse televisivo. Ontem vi. Como devem calcular, ainda não foi ontem que sucedeu tal espectáculo mediático. Mas, em compensação, vi pela primeira vez um concorrente preto. E, convém frisar, n’O Preço Certo nunca há concorrentes étnicos. Isto, claro, se não se considerar a extrema saloiice uma etnia. Extremamente simpático e incompreensível, o concorrente preto perdeu uma merda chamada vitogrill porque escolheu um 4 em vez dum 6. E fez 60 na roda. O gordo do Fernando Mendes é mas é um racista da merda. Já o vi a ajudar muita velha, que levam sistemas de Home Cinemas para casas de xisto na freguesia de não sei quê “al” ou “eira”. Um home cinema para se lixar todo com a humidade. Mas quando foi para dar um vitogrill ali para a Damaia, ‘tá quieto, ò mau. E eu, palavra de honra, nem detesto assim muito os gordos. Na minha infância, até aprendi algumas coisas interessantes com existências dessas. Sobretudo com um, que defendeu uma vez uma bolada dum grande do 9º ano com as fuças. E nós andávamos no 5º, caramba. Foi o herói da tarde. Não me lembro é do nome dele. Nem sei se tinha nome. Era o gordo, pronto. Foi esse gordo que, revelando uma sapiência muito particular, me ensinou que o Malteser que acabara de atravessar o chão do maior corredor da escola, ainda estava bom se, condição essencial, o assoprássemos com muita força e de olhos fechados. Muito Malteser me salvou este preceito. Dizia o gordo, “só sabe a pó e terra se quiseres, se acreditares nisso, Pedro”. E tinha razão. Também é verdade que esse gordo dizia, à boca cheia, que pão com tulicreme e frutas cristalizadas era muito bom. E ainda me lembro de, à pala das ideias dele, ter levado uma galheta porque fiz Cerelac com leite condensado cá

Factos da vida #9

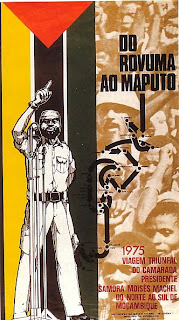

Em Moçambique há incentivos para que os homens sejam realmente cavalheiros e a máxima “primeiro as senhoras” é seguida à risca. E, por incentivos, leia-se “minas terrestres”.

Há dias assim

Há dias fadados para alguma coisa que agora não me recorda. Um adjectivo, talvez. Coisas dessas assim gramaticais. Para mim, um dia que começa com o visionamento de uma daquelas reportagens sobre ataques de pitbulls é sempre um dia especial. Ainda mais especial se torna quando um dos intervenientes directos na peça noticiosa decide usar “pitbuis” como plural dessa simpática marca de bobis. Um dos meus sonhos, um daqueles por que mais anseio desde há considerável período temporal, é precisamente aquele que me permite ouvir, ao vivo, um destes gajos que diz coisas como “então é assim, tipo, os meus pitbuis são mansinhos e coiso”. Começar o dia a ouvir “pitbuis” é revigorante. Sabemos que algo de muito especial vai acontecer. Sente-se no ar. Antes de se avançar mais, convém lembrar que sou, estatística mais que oficial e de âmbito planetário, o indivíduo que mais pessoas famosas encontra no metro. Nem me esforço minimamente para manter tal registo. É um dom. Uma dádiva. Não se consegue explicar, muito menos ensinar aos menos dotados na área. Pois bem, sabendo eu que o dia ia ser especial, corri logo para o metro. Estava mais que visto que ia encontrar um famoso incomparável. Não m’enganei, mas, verdade, verdadinha, ainda penei. Entrei, olhei, esperançoso, e o máximo que vi foi uma Non Stop. Ainda por cima com remela. Às duas da tarde. Eu também tinha, mas eu tinha acordado há 15 minutos. E, para além disso, a pasta de dentes seca que costumo ter em cerca de 80% da bochecha tem tendência para desviar atenções das remelas e afins. Felizmente, o panorama melhorou. Melhorou e muito. Foi andar mais um bocadinho, olhar para o lado e pumbas! Rão Kyao. Vestindo apenas branco, claro. Parece que, tal como em todas as fotografias que alguma vez lhe tiraram e em todas as suas aparições televisivas, vinha do treino de capoeira ou o Raul Indipwo tinha-lhe entornado vinho num jantar lá em casa e emprestado uma das suas toilettes imaculadamente alvas. Quando era mai’ novo, à eterna vestimenta branca de Rão, eu associava ainda uma outra característica. Comer pevides. Não sei porquê, mas pevides e Rão eram realidades indissociáveis. De certa forma, ver Rão, e não ver pevides, foi uma pequena desilusão. Apesar disso, um momento para sempre recordar. Acabara de ver Rão Kyao, e a minha posição de líder incontestado na arte de encontrar pessoas famosas no metro estava ainda mais cimentada. Estava-me a correr bem o dia, e estava eu deserto para encontrar alguém para poder dizer “Eh pá, vi o Rão Kyao no metro”, quando o impensável acontece: sentado num daqueles bancos de três lugares, e quando fazíamos o trajecto Anjos – Arroios, avisto Júlio Pereira. Absolutamente assombroso. Rão Kyao e Júlio Pereira. No mesmo dia. O senhor flauta de bambu e o senhor cavaquinho no mesmo dia. No mesmo metro, na mesma linha. Não fosse o Rão ter saído no Martim Moniz e eu podia mesmo ter dito “Júlio, sabes quem está ali a ler o Destak? O Rão! O Rão, carago!”. Não se pode ter tudo e convenhamos que ver Rão e Júlio, seguramente dois dos ícones mais complicados de avistar em transportes subterrâneos, num mesmo dia e espaçados por um par de minutos, já é avaria para fazer corar muito gajo com a mania que é uma autoridade nesta cena de ver pessoas famosas no metro. O dia estava ganho. Andei mais orgulhoso que naquele dia em que, na primeira semana de aulas do 5º ano, levei a minha espada do He-man e decapitei um Skeletor que havia na sala de Ciências. Era um Skeletor todo nu, mas eu reconheci-o na mesma. O ingrato do professor é que me queria dar negativa porque, dizia ele, o material escolar não é para ser vandalizado. Os heróis sempre foram incompreendidos. Onde é que matar o Skeletor é vandalizar material escolar? Enfim. Por conseguinte, o dia estava-me a correr às mil maravilhas. O meu orgulho estava nos píncaros. Porque um gajo, mesmo quando já sabe que é o melhor, precisa destas provas. Um gajo precisa dum Rão Kyao e dum Júlio Pereira no mesmo dia. Como o Scorsese, apesar de saber que é bom a fazer filmes e que ainda há raparigas de vinte e poucos anos que não se importariam de o ver nu, precisava do Oscar. A moral desta história de vida é simples, mas arrebatadora. Pá, não subestimes um dia que começa com alguém a dizer "pitbuis" na televisão. São abençoados, esses caralhos.

Factos da vida #8

A rua

Há alturas em que a minha rua parece uma zona de guerra. Essas alturas podem-se, com absurda propriedade, apelidar de “quase sempre” ou, em termos mais científicos, “às vezes é favor, ò amigo”. Posso começar, como nota introdutória, por antecipar desde já que o racismo, a xenofobia e a intolerância religiosa me chocam. Chocam-me porque não sei como é que é possível detestar as pessoas apenas pela sua cor, nacionalidade ou credos, quando há milhentas razões para detestar as pessoas. A minha rua é uma zona de guerra nesse sentido. Há uma constante guerra de pessoas que me querem enervar, que querem que eu as deteste. Que lutam por isso. O dia na minha rua começa pela paragem num café qualquer. Seja ele qual for, há sempre um gajo que abana o saco do açúcar umas cinquenta vezes a mais que aquilo que é humanamente tolerável. O som dum pacote de açúcar a ser demasiadamente abanado torna-se aflitivo. Fica-se sempre a pensar “bem, o gajo só vai abanar mais esta vez, é impossível ir abanar uma outra vez”. E aquilo só pára quando já está tatuado no cérebro, quando já estamos a pensar se um lança-chamas é coisa para se encontrar numa loja de ferragens e, se sim, se nos emprestarão um só para ir ali ao café fazer uma coisa. Um destes indivíduos que abana muito o pacote de açúcar é normalmente acompanhado por mais dois virtuosos intérpretes dessa arte que é o meter nervos. Um que se insere na mesma família deste primeiro, porque opera ainda na ambiência da bica, e que insiste em mexer o café tantas, mas tantas vezes, que aquilo até faz remoinho. E aquele barulhinho constante da colher a bater na cerâmica da chávena é, para não ser ordinário, enervante com’ò caralho. Foda-se. Curiosamente, o urso que abana muito o pacote, mexe pouco o café, ao passo que o camelo que mexe muito o café, abana pouco o pacote. Curioso, no mínimo. O terceiro espécime, o que completa este maravilhoso trio das sonoridades, é aquele que está a fazer as palavras-cruzadas e carrega neuroticamente na caneta. Neuroticamente significa à volta de 200 cliques por minutos. Parece que a caneta está a ter uma dupla taquicardia. Seja qual for o café que eu escolha, estas três entidades, embora assumindo manifestações físicas diversas, estão sempre lá. A guerrear-se para ver quem enerva mais. Na rua, pode-se afirmar que, e recorrendo a um metaforismo excepcional, se as coisas que enervam forem encaradas como balas, está-se sob o maior fogo cruzado de que alguma vez há registo. Posso até destacar duas entidades que parece que fazem plantão na minha rua, a disparar feitos parvinhos. Por exemplo, o monhé que, todos os dias, me quer oferecer um panfleto do restaurante indiano que vende comida de basicamente todo o lado. É um monhé especialmente caricato porque veste sempre toilettes 100% ganga. Calça, casaco e camisa. Já o vi de chapéu de ganga e tudo, mas deve-o ter perdido, que já há uns tempos que não o usa. Todos os dias ele me tenta dar um panfleto e eu, todos os dias, abro os braços e faço uma expressão de “foda-se, Apu, eu moro aqui, porra! Temos que passar todos os dias por isto?”. Não vale de nada. É estar a abrir os braços e fazer expressões para o boneco. Depois, temos o pessoal das pranchetas. Para quem não é muito versado nesta coisa das coisas e afins, uma prancheta é um utensílio, quase sempre em cartão ou plástico rançoso, que permite colocar sobre si uma folha de papel e escrever sobre esta última. Muitas vezes tem até uma bodega em ferro que permite segurar a folha, para impedir que esta caia ou saia a esvoaçar. Definida a coisa, por certo que ninguém arrebitará cachimbo quando se disser que nunca, em qualquer ponto do planeta, alguém se sentiu melhor ou pensou que valeu a pena depois de ter sido abordado por um indivíduo com uma prancheta. Na minha rua há sempre pelo menos um destes. Driblá-los é lixado, mas eu sou o George Best desta cena. Seja como for, cansa. Também cansava o Best. E enerva. Oh, se enerva. Sobretudo quando os gajos nos tentam encurralar. Ou quando eles correm. Sim, porque se eu sou o Georgie Best do drible a pessoal das pranchetas, há deles que são o Hans-Peter Briegel. Correm e lutam. Saturam o alvo. Já houve bastas ocasiões em que, ultrapassado este cenário de guerra, constato que me havia esquecido de algo imprescindível

Factos da vida #7

© J. Salinas 2005 - Powered by Blogger and Blogger Templates